2025年4月的一个上午,美国CNN记者走进浙江义乌国际商贸城二区,准备拍摄一个关于中美贸易战"受害者"的专题报道。

在琳琅满目的万圣节和圣诞节用品商铺前,他们遇到了聂自勤——一位在这里经营近20年的河南女老板。

当记者询问美国加征关税对生意的影响时,聂自勤的回答出乎所有人意料:"美国客户不要,我就给欧盟客户。要,你就来拿货;不要,我们就出给南美客户。"

面对镜头,她的表情从容淡定,言语中透着一股不容置疑的底气。

这段不到一分钟的视频迅速在全球社交媒体上传播,聂自勤也因此被网友称为"最牛老板娘"。

但这个看似偶然的新闻片段,却意外印证了美国智库近期频繁提及的一个观点:中国真正强硬的"鹰派势力"并不在军队,而在民间。

从义乌商贸城的摊位老板到华为实验室的工程师,从小红书上热情交流的网友到遍布全国的创业者,中国民间展现出的韧性、创新力和文化自信,正成为这场大国博弈中最难以预测和应对的变量。

这种力量既不张扬也不激进,却在悄然改变着世界格局。

义乌商户的"全球化思维":7.5万个摊位背后的商业智慧

要理解聂自勤的底气从何而来,就必须了解义乌这座"建在市场上的城市"。

作为全球最大的小商品批发市场,义乌国际商贸城拥有640余万平方米的经营面积,7.5万个商铺汇聚了26个大类、210多万种商品,与全球233个国家和地区保持贸易往来。

2024年的数据更能说明义乌的活力:日均客流22.43万人次,同比增长12.15%;日均车流9.9万车次,同比增长5.48%;外商日均到访量超3900人次,同比增长17.22%。

全年吸引进入市场的全球采购商超过百万人次,这些数字均创下近10年新高。

在这个"巨无霸"级的商品世界里,每一家商铺都像一个"微型跨国公司"。

聂自勤的经历就是最好的例证。

1989年出生的她,2007年跟随父亲从河南来到义乌创业,从最初骑着三轮车挨家挨户推销面具,到成为万圣节用品的头部商户,用了近20年时间。

她的生意模式体现了典型的义乌智慧:多元化布局,全球化经营。

美国市场虽然占她总业务的40%-50%,但欧盟客户占30%,其他国家占10%,还有不断增长的内销市场。

当美国2025年2月对中国商品再次加征10%关税,4月又宣布所谓"对等关税"政策时,聂自勤没有慌乱,而是立即启动应急预案。

"多打电话、多发信息,向欧盟客户朋友介绍自己的产品。"

她开始给意大利、法国的老客户逐一联系,询问他们是否受到美国关税影响。

同时,南美巴西、中东市场也被纳入她的开拓计划。

更重要的是转向内销:2024年底设计的年货发饰、头花等国风产品,春节期间试水两个月就实现了五六百万元的销售额。

这种快速调整能力在义乌并非个例。

浙江星宝伞业有限公司董事长张吉英表示,2024年来自共建"一带一路"国家的客户量较2023年增长30%以上。

义乌语柏亚饰品负责人朱文精也表示,仅对迪拜市场的出口量就比去年增长50%以上。

义乌的这种韧性来自其独特的商业生态。

据了解,目前义乌国际商贸城有3000余家商户参与对美贸易,其中直接开展对美贸易的商户约100家。

面对美国加征关税造成的利润空间压缩,商户们普遍采取商品涨价、提高产品附加值、优化生产流程等方式应对。

更重要的是,他们早已建立了覆盖全球的客户网络和供应链体系。

数据显示,2024年1-10月,义乌对共建"一带一路"国家合计进出口同比增长18.4%,占同期义乌市进出口总值的61.4%。

这种多元化的市场结构,让义乌商户有了对抗单一市场风险的能力。

从宏观层面看,中国对美贸易依存度的持续下降,正是千千万万个"聂自勤"们主动调整的结果。

据中国海关总署数据,2024年全年中美贸易额为6882.8亿美元,虽然同比增长3.7%,但美国占中国进出口总额的比重已降至11.2%,创下自2001年中国加入世界贸易组织以来的最低水平。

这种结构性变化的背后,是中国企业"船小好调头"的灵活性和"不把鸡蛋放在一个篮子里"的智慧。

据统计,2024年有出口实绩的中国企业中,接近85%同时开展内销业务,内销金额占销售总额的近75%。

这种"内外并举"的格局,让美国的关税武器越来越难以发挥预期作用。

华为的"产业链革命":从技术封锁到自主创新的跨越

如果说义乌商户展现的是商业智慧,那么华为的技术突破则体现了中国民间创新力的另一个维度。

华为Mate 60系列的成功,不仅是一家企业的胜利,更是整个中国高技术产业链协同创新的里程碑。

2023年8月29日,华为在没有任何发布会预告的情况下,突然在华为商城上架Mate 60 Pro。

这种"突然袭击"式的发布方式本身就充满象征意义——在美国全面技术封锁的背景下,华为用最朴实的方式宣告了自己的回归。

时机的选择更是巧妙。

正值时任美国商务部长雷蒙多访华期间,这位曾经主导对华技术出口管制的官员,意外成为华为新品的"代言人"。

中国网友的调侃和外媒的关注,让这款手机的发布具备了超越商业层面的政治象征意义。

真正让全球科技界震惊的,是Mate 60 Pro搭载的麒麟9000S处理器。

自2019年美国将华为列入"实体清单"以来,外界普遍认为华为的高端芯片之路已被彻底切断。

台积电、三星等代工厂无法为华为生产先进制程芯片,高通、英特尔等美国芯片巨头停止供货,连EDA设计软件也被禁止使用。

在如此严密的技术封锁下,华为是如何实现突破的?答案在于整个产业链的协同创新。

据央视报道,华为Mate 60 Pro中使用的一万多种零部件,基本实现了国产化。

这意味着从芯片设计到制造,从材料供应到最终组装,整条产业链都在进行着一场"静悄悄的革命"。

更重要的是,华为的成功证明了一个关键点:在足够大的市场需求和政策支持下,技术封锁反而可能成为创新的催化剂。

华为2024年年报的数据更能说明这种创新投入的规模。

该公司全年研发投入达到1797亿元人民币,约占全年收入的20.8%。

近十年累计投入的研发费用超过12490亿元人民币。

截至2024年底,华为研发员工约11.3万名,占总员工数量的54.1%;在全球持有有效授权专利超过15万件。

这种创新投入的规模,已经超越了许多国家的年度研发预算。

更重要的是,华为的创新生态已经形成了强大的带动效应。据华为年报,昇腾生态已联合超过8500家伙伴、665万开发者,共同开发了2万多个解决方案。

市场反应同样令人瞩目。

截至2024年11月中旬,华为Mate 60系列总销量突破1400万台,该系列的总销量达到了Mate 50系列的2.5倍以上。

在中国高端手机市场,华为已经重新夺回领先地位,成为能够与苹果正面竞争的唯一中国品牌。

华为的成功不仅仅是技术层面的突破,更重要的是它展现了中国产业界面对外部压力时的应对能力。

从政府的政策支持到企业的技术攻关,从供应商的协同配套到消费者的市场选择,整个产业生态都在为自主创新提供支撑。

这种"举国体制+市场机制"的创新模式,正是美国智库所担心的"民间力量"的集中体现。

它既有政府的统筹规划,又有市场的自发调节;既有企业的技术攻关,又有消费者的需求拉动。这种多层次、全方位的创新生态,是单纯的政府制裁难以摧毁的。

小红书上的"文化外交":7000万用户背后的软实力较量

2025年1月13日开始发生的小红书"爆红"事件,则从文化传播的角度展现了中国民间力量的另一个侧面。

当美国政府试图通过禁令封堵TikTok时,大量美国网友却主动涌入中国的社交平台,形成了一场意想不到的"文化反流"。

事件的起因是美国对TikTok的禁令威胁。

面对即将到来的1月19日禁令生效日期,大量美国用户开始寻找替代平台。

小红书作为中国的"种草"平台,意外成为美国用户的首选。

仅两日内,就有70万美国用户自发入驻小红书,自称"TikTok难民"。

数据显示,从1月8日至1月14日,小红书在美国的移动应用下载量较前7天增长超过20倍,较2024年同期增长超过30倍。

小红书一跃成为美国苹果应用商店免费应用下载排行榜榜首,成为前十名中唯一的中文应用。

这场"数字移民"很快演变成一场大规模的中美民间文化交流。

截至1月17日15时,"TikTok refugee"话题在小红书上的浏览量达到11.8亿次,讨论量超过2017万条。

中美网友在这个平台上展开了前所未有的直接对话。

交流的形式从简单的"交猫税"(分享宠物照片)开始,迅速扩展到文化、教育、生活方式等各个层面。

美国网友带着好奇心询问中国的文化和生活,中国网友则热情地扮演起"文化使者"的角色。

当有美国网友发帖说想来中国旅游,请求推荐美食和景点时,中国各地网友瞬间化身"旅游大使"。

长沙网友贴心地将辣椒炒肉、剁椒鱼头、臭豆腐等特色美食翻译成英文;四川网友详细介绍火锅文化和熊猫基地;北京网友推荐烤鸭、故宫等必游景点。

这种自发的文化推广,其效果可能远超任何官方宣传。

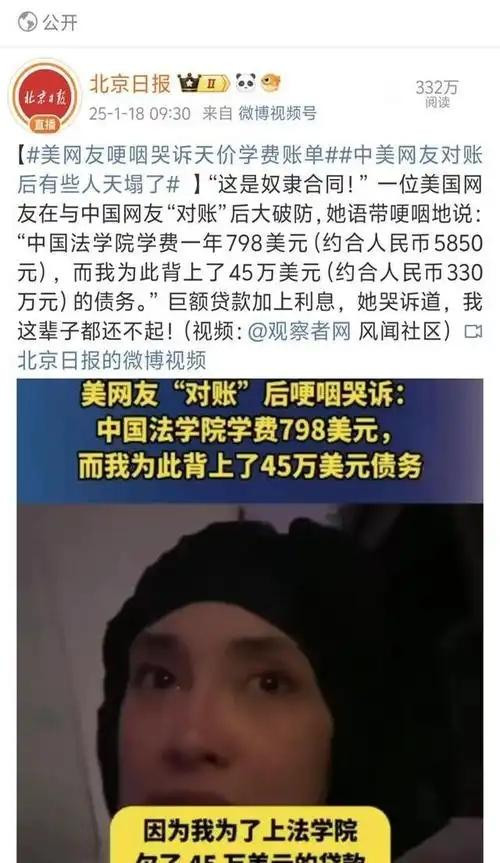

更具冲击力的是"对账"环节。

当一位美国女大学生哽咽着说自己为了上法学院背负45万美元债务(约330万人民币)时,中国网友们纷纷分享了中国的教育成本:中国法学院一年学费只需798美元(约5850元人民币)。

这种直观的对比让许多美国网友感叹"对中国的刻板印象被彻底击碎了"。

类似的"对比"还有很多:中国的高铁网络、移动支付普及率、基础设施建设水平等等。

这些真实的生活细节,比任何官方数据都更有说服力。

一位美国网友在小红书上写道:"我看不懂他们的语言,但却看到了更加广阔的世界。"

科技分析师Ivy Yang在接受CNN采访时表示,这波"TikTok难民"意外创造了近年来中美之间最自然的文化交流形式。

这种跨语言、跨文化的实时互动,其影响可能是深远的。

从传播学角度看,小红书事件展现了中国文化软实力的新特点:不再是单向的文化输出,而是双向的文化交流;不再依赖官方机构的组织推动,而是基于民间的自发互动;不再停留在抽象的文化符号层面,而是深入到具体的生活体验。

这种"民间外交"的效果可能比传统的官方外交更加深入人心。

当美国普通民众通过真实的接触了解中国时,那些由媒体和政客塑造的负面形象就会不攻自破。这种认知层面的改变,可能对未来的中美关系产生深远影响。

民间"武德"的深层逻辑:14亿人的集体智慧与韧性

美国智库将中国的"鹰派势力"定位在民间,这一判断背后有着深刻的现实依据。

近年来中美博弈的实践表明,每当美国政府试图通过经济制裁、技术封锁、舆论围堵等手段施压时,中国的应对往往超出预期,而这种韧性的根源正在于民间力量的广泛参与和自发创新。

这种现象的形成有其深层的结构性原因。

改革开放45年来,中国建立了完整的工业体系和庞大的市场网络,培育了数以亿计的市场主体和技术人才。

据统计,中国现有各类市场主体超过1.7亿户,其中企业超过5000万户,个体工商户超过1.1亿户。

这种规模庞大、分布广泛的经济主体,为抵御外部冲击提供了强大的缓冲空间。

从经济韧性看,中国超大规模市场的优势为民间力量提供了充足的回旋余地。

聂自勤们之所以能够在美国市场受阻时迅速转向其他市场,根本原因在于中国企业早已融入全球价值链,建立了多元化的客户网络。

同时,14亿人的庞大内需市场,也为企业转向内销提供了广阔空间。

从技术创新看,中国已经形成了从基础研究到产业应用的完整创新链条。

华为的技术突破不是孤立事件,而是整个产业生态协同发力的结果。

据统计,2023年中国全社会研发经费投入达到3.3万亿元,居世界第二位;研发人员总量居世界首位。这种规模庞大的创新投入,为技术自立自强提供了坚实基础。

从文化自信看,新时代的中国民众展现出前所未有的制度自信和道路自信。小红书上中美网友的交流表明,中国民众既有开放包容的心态,又有文化传播的自觉。

这种自信不是盲目的,而是建立在国家发展成就和制度优势基础上的理性认知。

更重要的是,这种民间力量具有高度的自组织性和适应性。

无论是义乌商户的市场转向,还是华为工程师的技术攻关,抑或网友们的文化交流,都不是政府强制推动的结果,而是基于各自利益考量的理性选择。

这种自发性使得民间力量具有更强的生命力和可持续性。

从博弈论角度看,民间力量的分散性和自主性,使得外部制裁很难找到有效的施力点。

美国可以制裁华为这样的大企业,但很难同时制裁千千万万个中小企业;可以封锁某些技术产品,但很难阻止技术知识的传播和创新;可以在官方层面制造对立,但很难阻止民间的友好交流。

这种"蚂蚁雄兵"式的力量结构,正是美国智库所担心的。

因为它不像传统的军事力量那样集中和明显,也不像政府政策那样可以通过外交途径影响,而是深深植根于中国社会的方方面面,具有强大的韧性和再生能力。

数据可以更直观地说明这种民间力量的规模。

截至2024年底,中国网民规模达10.92亿,互联网普及率达77.5%。这意味着超过10亿中国人都有可能成为"网络外交官",向世界展示真实的中国。

中国高等教育在学总规模超过4700万人,为持续的技术创新提供了人才支撑。中国有超过4000万家企业参与对外贸易,形成了庞大的外贸主体网络。

这些数字背后,是一个充满活力的社会的真实写照。

当外部压力来临时,这个社会展现出的不是慌乱和屈服,而是冷静的应对和主动的适应。

而这,正是中国民间"武德"的精髓所在。

参考资料:

中华人民共和国海关总署:《2024年货物贸易进出口统计数据》,2025年1月13日

央视新闻《新闻1+1》:《华为Mate 60拆出了什么?》专题报道,2023年9月6日

华为技术有限公司:《2024年年度报告》,2025年3月31日

新华网:《中美网友热络交流说明了什么?》,2025年1月23日

北京炒股配资,炒股杠杆平台,摩根策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。