特朗普派出的2艘核潜艇已经到了指定地点,这是真的要对俄有所行动了吗?

在紧要关头普京做出了表示,直接联合中国海军打响大动作。

一纸停火协议引发双方矛盾

美方派出的两艘核潜艇,不管是真枪还是实弹,其实归根到底都和近日的一纸停火协议有关。

最近,美国在俄乌冲突上再次作出新表态,特朗普要求俄乌双方在8月8日之前达成协议,否则美国将启动针对俄罗斯的新制裁。

而俄方始终坚持 2024 年6月提出的停火条件:乌克兰从顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松地区撤军,并承诺永不加入北约。

这一立场在普京8月1日的回应中再次得到确认,且俄方强调 "不会因外部压力改变目标"。

值得注意的是,俄方对谈判进程保持着战略耐心。

普京明确表示 "若乌方认为无必要接触,俄方愿等待",这种 "以拖待变" 的策略与其战场优势密切相关。

目前俄军已完全控制乌东部分关键区域,并持续对基辅发动无人机袭击,这种军事态势使俄方在谈判中占据主动地位。

相比之下乌克兰虽获美欧军援,但在俄军火力压制下难以扭转颓势,其外交姿态更多是争取国际支持的手段。

而对此碰一鼻子灰的特朗普,直接部署了两艘核潜艇至俄周边海域。

特朗普部署背后的小心思

特朗普政府的 "军事威慑 + 外交斡旋" 组合拳,背后的小心思也一览无遗。

从军事威慑的角度来看,部署两艘核潜艇至俄周边海域的行动,更多是对梅德韦杰夫 "核威慑" 言论的情绪化回应。

攻击核潜艇无法对俄构成实质威胁,而战略核潜艇的部署又违背其安全使用原则。

这种行动更像是特朗普兑现 "强硬对俄" 竞选承诺的表演,旨在安抚国内保守派选民,同时向俄方传递 "美国不会坐视局势失控" 的信号。

而从外交角度而言,中东问题特使威特科夫的访俄行程(计划8月6日)面临多重障碍。

俄方明确表示 "只有专家组完成讨论后才可能举行峰会",而乌方坚持 "领导人会晤优先" 的谈判程序。

这种程序性分歧折射出更深层矛盾:俄方希望通过谈判固化领土收益,而乌方试图借助峰会争取国际背书以扭转战场劣势。

美国试图调和两者的努力,在缺乏实质性利益交换的情况下,很可能重蹈4月 "和平计划" 的覆辙。

当时美方提出的 "承认克里米亚归属俄罗斯" 方案,遭到乌方和欧盟的一致反对。

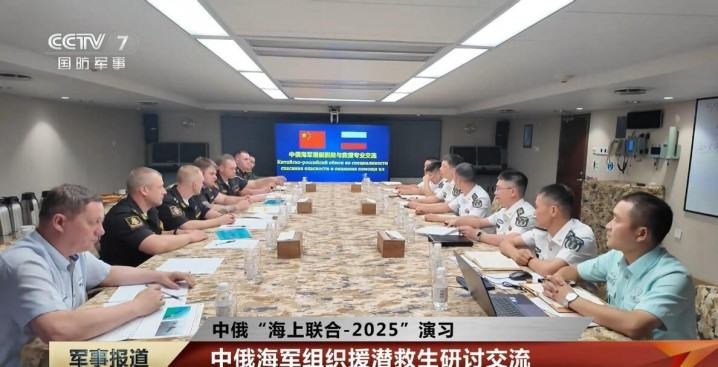

但是话说回来,面对特朗普的施压,俄罗斯方面还是积极做出了回应,中俄在日本海举行的 "海上联合-2025" 大规模军演。

军事合作“升级打怪”

不同于以往的联合军演,2025年的“海上联合”是一次全面技术升级和战略转型。

过去,中俄海军的联合演练更多呈现“互不干涉、信息封闭、各自为战”的状态,更多是姿态,少了几分锋利。

但这一次,情况完全不同。

中俄舰艇首次实现混编编组,指挥链也打通融合。

中国052D型“绍兴舰”与俄方“特里布茨海军上将”号反潜舰组成战术小组,联合开展目标识别、数据互传、火力协同。

你能想象一艘中国军舰依靠俄方雷达提前预警,反手就是一发拦截导弹精准命中目标的场面吗?

甚至连雷达和声呐这些堪称“国防中枢神经”的装备数据,中俄也实现了共享。

这是北约内部都难以做到的程度。俄方“锆石”高超音速导弹与中国052D防空系统的协同测试,被外媒视为“世界范围内首次的异构平台联合反导测试”,其技术密度堪比实战演练。

西方主导 vs 中俄模式

而美国在西太平洋刚结束 "部队重返太平洋" 演习,中俄即在日本海亮剑,形成战略对冲。

中方052D驱逐舰与俄方反潜舰的协同行动,可有效压制美国核潜艇的活动空间;而中俄联合反导能力的展示,更是对美在亚太部署 "堤丰" 中导系统的直接回应。

这种 "你演你的,我练我的" 的博弈策略,正在重塑西太军事平衡。

值得注意的是,日本防卫省连续发布报告渲染 "中俄威胁",紧急出动 "摩耶" 级驱逐舰跟踪监视演习。

但俄方强调演习 "不针对第三方",中方专家亦指出,是美国的军事化行动破坏了地区稳定。

这种认知差异折射出:中俄合作正在打破西方主导的安全叙事,推动建立包容性的地区安全架构。

军事合作的范式性启示

中俄既不建立军事同盟,又超越一般伙伴关系,通过 "技术互补-能力融合-战略互信" 的递进式合作,构建起新型安全共同体。

这种模式避免了传统同盟的排他性,又克服了松散合作的脆弱性,为发展中国家提供了替代性安全选择。

从联合筹划阶段的文体交流到演习后的联合巡航,中俄将军事互动与人文交流、战略宣示有机结合。

此次演习期间的舰艇开放日与官兵互访,既展示了军事透明度,又通过民间接触巩固了战略共识,这种 "硬实力+软实力" 的组合拳,值得其他国家借鉴。

演习正值俄罗斯太平洋舰队基地因堪察加地震受损之际,中俄迅速启动 "应急协同" 机制,通过联合演习检验灾害应对能力。

这种 "平时合作、急时互助" 的模式,为应对气候变化、海盗等非传统安全威胁提供了范例,展现了大国的责任担当。

北京炒股配资,炒股杠杆平台,摩根策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。